题图摄于上世纪五十年代,中国北京。

萌萌小段 vol. 11

解脱

外婆走了。从漫长的病痛中解脱了。

* * *

2019 年春夏之交,陪着母亲回国,顺便探访外公外婆。抵达烟台的当天上午,家里没人应门,下午外公回来后说了实情:外婆住院了。外婆从 2018 年就经常会尿血,就做过几次检查。2019 年,情况变得严重了,于是外公外婆两人去了医院,医生安排了住院。

母亲赶紧做了带去医院的饭,三个人匆匆赶去医院。到医院后寒暄了几句,就跟着母亲去见了主治医生。医生说,不取样的话,没办法完全确定膀胱里是不是癌细胞,更没法确定位置,也无法确认是否扩散。从经验上来判断,可能是中晚期,位置可能在膀胱内壁,但这不是最终的诊断。如果是按照癌症进行治疗,那么需要家属签字。

晚上三人回家后,外公和母亲通过电话跟舅舅商量如何进行治疗。我只是在一旁听着,但由于倒时差的缘故,中途就睡了过去,因此具体治疗的决策过程是怎样的,我并不清楚,最后做的决定就是进行放射性治疗。

山东省烟台市毓璜顶医院放疗科一病区。

山东省烟台市毓璜顶医院放疗科一病区。

放疗就是根据之前拍的片子,来确定几个肿瘤的位置,用放射性射线定向「烧」肿瘤。这种治疗过程比较轻松,每次治疗就20分钟,剩下的时间就是输液,也不太影响活动。于是我就趁着刚开始治疗、没什么特别的变化的时候,去无锡和杭州见了两个好友,时间也很短,就匆匆回烟台了。

回到烟台之后,基本上我是陪着外公,跟我妈轮换着来。我妈一早上准备好早饭去医院,中午在医院买点。我在家给外公做午饭,帮着收拾收拾家,陪他说说话聊聊天。中午外公小憩一会儿,下午陪着他去看外婆,把我妈替回来,我妈回来休息一下,做做晚饭,带晚饭过去,三个人再回来。偶尔我做的饭也会带过去。后来随着治疗的进行,外婆开始觉得难受了,我母亲就陪夜,毕竟都是女性,照顾起来肯定比我照顾要方便得多。

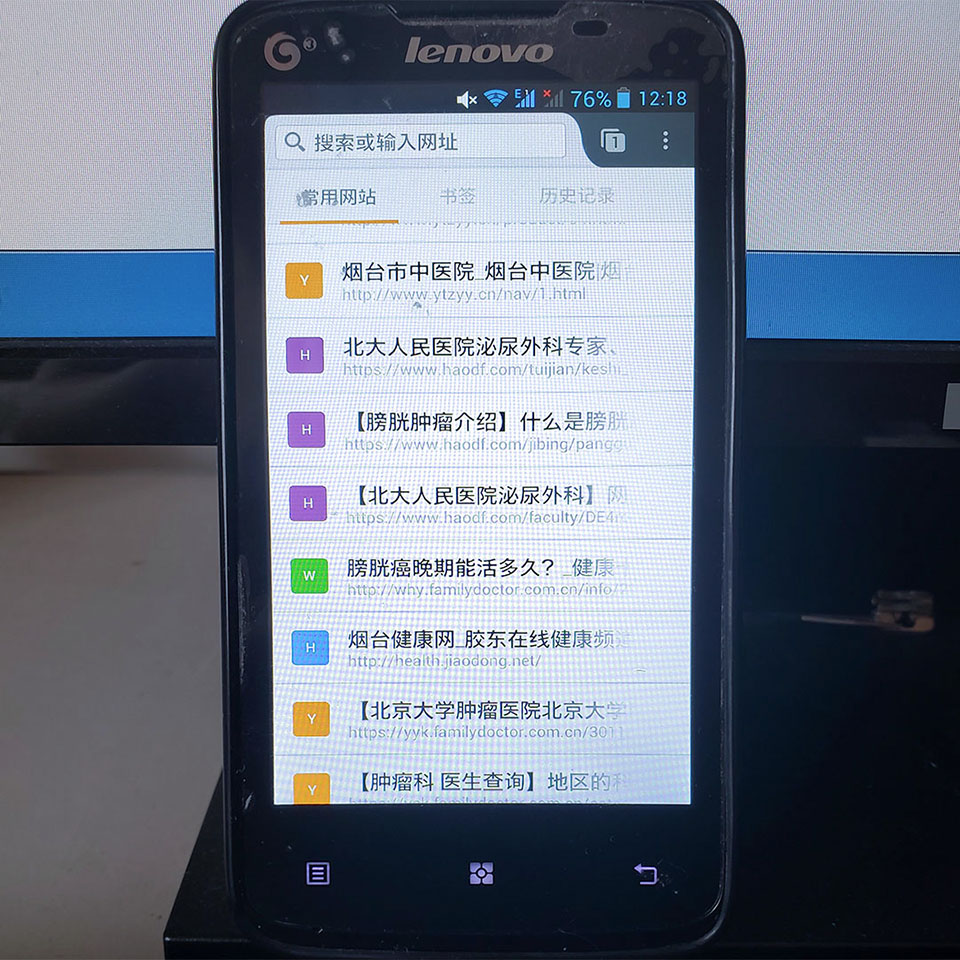

在家的时候,有一天帮外公清理一下电脑和手机上的垃圾文件,不小心看到外公的手机浏览器的历史记录,全是跟膀胱癌相关的查询条目。

我深切地体会到外公是有多么无助。不像我的祖父祖母那种「过日子」的爱,外公外婆之间的爱是真实的,是「爱情」的爱。陪着外公聊天的时候,他就说不想让外婆走这么早,说着就哭了起来。我在一旁抚摸着他的后背,安慰他。

从左至右:外公,母亲和外婆。

从左至右:外公,母亲和外婆。

在医院陪着外婆的时候,外婆就跟我说,「我最担心的就是你成家」,我说,「姥姥,成家这件事咱不着急,比起成家,我过得快乐,不是更重要的一件事嘛,所以咱要想得开。」她当时倒是能接受这个说法,之后就又时不时地「催婚」了。我也不顶撞什么,每次就「好,我也在找」,搪塞过去。

家人没跟外婆说她具体的病状。平心而论,我们也不知道具体的情况是怎样的,因此也就是淡化了说。但虽然不知道细节,外婆可能有种感觉,自己在世的时间不多了,但这种感觉也没有对家里人说。只是我在陪着她的时候,她会跟我念叨念叨她年轻时的事情,她和外公在内蒙包头的事情,三年自然灾害期间的事情。这也是一种交代吧,我这么想着。

6 月 18 日,外婆生日,跟医院打好了招呼回家过。吃了蛋糕寿面,吹了蜡烛。然后也好好在家休息一晚。

外婆说,不知道还能再过几个生日。正常人安慰的时候会说,「别胡思乱想」。但我就是没办法很自然地去「撒谎」,生硬地挤出来「不会的,不会的」。

随着治疗,外婆的食欲越来越差,不怎么想吃东西。这是放疗的副作用之一。不吃东西就没力气,也没精神,完全不像刚开始那样,连话也说的少了。我试图用我外行的「喜剧技巧」来活跃一下气氛,她笑笑,也就是仅此而已。就这样,就来到了我要回加拿大的日子了。

回加拿大那天是一大早从烟台飞上海,没法再去医院告别,所以之前一天,去医院多陪了陪。我离开医院的时候,外婆踉跄着从病房走出来送我,哭着说「悦悦,姥姥爱你」,我说,「明年我再回来看你啊」。出租车驶过繁华的夜,我盯着车窗外闪过的灯,让泪水慢慢溢出眼眶,并不想大动作地擦,怕引得同车的外公和母亲更难过。

回到加拿大之后,时常跟国内视频通话。很快,放疗的疗程结束了,化验检查却发现,在多处别的器官组织上也出现了癌细胞。跟医生商量之后采取了另一种治疗方式:免疫治疗,顺便在骨骼里输入一种填充物,防止癌细胞吞噬骨骼。当时医生的情况是说,一般来说,到今年农历新年的时候,可能就差不多了,到这一步,很少有人能活过一年。

烟台家中,摄于今年春节。

免疫治疗期间感觉还有效,甚至撑过了一年,第二年的治疗也开始进行了。今年夏天检查的时候,片子上显示的状况还不错,很多地方都消失了。由于新冠疫情的全球蔓延,我也不能回国探望家人,就只能视频通话聊天。

* * *

但就在上个月,外婆的情况突然恶化,疼痛难忍,甚至开始犯迷糊。一开始以为是肾脏残留的结石导致的,去做检查后发现肝脏上有一个近 70 mm 的肿块。医生的结论就是,晚期了,不可逆了。家人问有没有办法减轻痛苦,医生的意见就是最后一搏,做个手术,把癌细胞附近的血管和神经封闭掉,一方面减轻疼痛,另一方面停止给癌细胞供养。

有天晚上,母亲跟外婆说,「咱们一起来做做祷告吧,我来说,你心里觉得说得对,就说句『阿门』。」出生于天主教家庭的外婆说,「好」。

12 月初,外婆做手术。手术前,外婆在床上闭目躺着,母亲把她叫醒,说了好几遍「悦悦来视频了」,「是悦悦」。外婆回过神过来之后就说,「悦悦别担心,姥姥会好的」。她还主动来安慰我,让我更难过了,等到视频结束就哭了出来。

我知道她身体的状态很难完全撑过这个手术。从手术开始我就很担心,没怎么睡觉,生怕我睡着的时候发生什么。这周慢慢疼痛减轻了,周二左右出院了,但是整个人也越来越不清醒。母亲也说,恐怕是要走了。

国内 12 月 13 日早上,母亲跟我通视频,流着泪,「姥姥已经说不出话了,你跟姥姥说两句,让她放心」。我看着视频里神志不清的外婆,说,「姥姥,你放心,我会好好的,母亲我也会好好照顾的。」外婆说不出话,支支吾吾地发一些声音,母亲在旁边大声说「悦悦来电话了,让你放心」。

* * *

北京时间 2020 年 12 月 19 日上午 11 时收到消息,外婆熊秉英过世,享年 87 岁。